Les grands groupes et mouvements kurdes

Le drapeau du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) est rouge, frappé d'un cercle jaune et d'une étoile rouge à cinq branches. Le rouge évoque la lutte révolutionnaire et le sang des martyrs, le jaune la lumière, l'espoir et la renaissance, tandis que l'étoile symbolise l'idéal socialiste et la solidarité internationale. Ce drapeau est devenu l'emblème de la résistance kurde en Turquie et au-delà.

Le drapeau des YPG (Unités de protection du peuple) est composé d'un triangle jaune sur fond vert, avec une étoile rouge en son centre. Le jaune symbolise la lumière, l'espoir et la révolution, le vert la terre et la nature du Rojava, et l'étoile rouge la lutte pour la justice sociale et la solidarité. Ce drapeau est devenu le symbole de la résistance kurde en Syrie, notamment lors de la bataille de Kobanê.

Le drapeau des YPJ (Unités de protection de la femme) reprend la forme triangulaire du YPG, mais sur fond vert avec un triangle jaune et une étoile rouge bordée de blanc. Il incarne la lutte des femmes kurdes pour la liberté, l'égalité et l'émancipation, et symbolise la place centrale des femmes dans la révolution du Rojava. Ce drapeau est aujourd'hui reconnu dans le monde entier comme l'emblème du combat féministe kurde.

Au fil de leur histoire, les Kurdes ont créé de nombreux mouvements politiques et militaires pour défendre leurs droits, leur culture et leur autonomie. Voici les principaux groupes, leur histoire, leur rôle et leur impact.

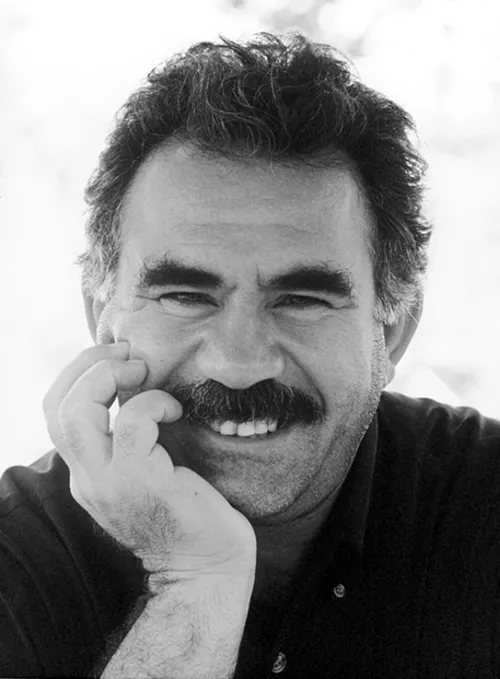

Abdullah Öcalan : vie, combat et héritage

Abdullah Öcalan, né en 1949 dans le village d'Ömerli, au sud-est de la Turquie, grandit dans une famille paysanne kurde modeste. Très tôt confronté à la pauvreté et à la discrimination envers les Kurdes, il développe une conscience politique aiguë. Après des études secondaires brillantes, il part à Ankara pour suivre des études universitaires en sciences politiques. C'est là, dans le contexte des années 1970 marquées par l'effervescence révolutionnaire et la répression contre les minorités, qu'il s'engage dans le militantisme. Il fonde avec quelques amis un groupe clandestin qui deviendra, en 1978, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le PKK, sous la direction d'Öcalan, prône d'abord la création d'un État kurde indépendant, s'inspirant du marxisme-léninisme. Face à la répression féroce de l'État turc, le mouvement entre dans la clandestinité et lance, en 1984, la lutte armée. Cette guerre, qui durera des décennies, fera des dizaines de milliers de morts et bouleversera la société turque. Öcalan, surnommé « Apo » par ses partisans, devient la figure centrale de la résistance kurde, mais aussi l'ennemi public numéro un pour Ankara. Dans les années 1990, alors que le PKK gagne en influence, Öcalan fait évoluer sa stratégie : il ne revendique plus l'indépendance, mais l'autonomie, la reconnaissance des droits culturels et linguistiques, et la démocratie pour tous les peuples de Turquie.

Traqué par les services secrets turcs, Öcalan vit en exil, principalement en Syrie, puis en Russie, en Italie et en Grèce. En février 1999, il est capturé au Kenya lors d'une opération internationale coordonnée par la Turquie, avec l'aide de plusieurs services occidentaux. Son arrestation provoque une onde de choc dans le monde kurde : des manifestations éclatent dans de nombreux pays. Son procès, très médiatisé, se tient en Turquie. Il est condamné à mort, peine commuée en prison à vie après l'abolition de la peine capitale. Depuis, il est détenu dans l'isolement total sur l'île-prison d'Imrali, en mer de Marmara.

En prison, Abdullah Öcalan ne cesse d'écrire et de réfléchir. Il abandonne progressivement le marxisme classique pour développer une pensée originale, le « confédéralisme démocratique ». Selon lui, la libération du peuple kurde ne passe pas par la création d'un État-nation, mais par la construction d'une société démocratique, décentralisée, fondée sur l'autonomie locale, l'égalité des genres, l'écologie et la coexistence pacifique des peuples. Il accorde une place centrale à l'émancipation des femmes, affirmant : "La liberté des femmes est la liberté de la société." Sa pensée inspire profondément le mouvement du Rojava en Syrie, où les principes d'autogestion, de parité et de respect de la diversité sont mis en pratique.

Malgré l'isolement, Öcalan reste une figure tutélaire pour des millions de Kurdes. Ses ouvrages, comme Liberté pour le Kurdistan, Manifeste pour une civilisation démocratique ou La question kurde et la solution démocratique, sont étudiés et débattus bien au-delà du Kurdistan. Il rejette le nationalisme classique et prône une révolution sociale basée sur la démocratie locale, l'émancipation des femmes et l'écologie sociale. Son influence dépasse le cadre kurde : de nombreux mouvements progressistes dans le monde s'inspirent de ses idées. Aujourd'hui encore, son portrait est brandi dans les manifestations, et son nom reste synonyme de résistance, de réflexion et d'espoir pour un peuple sans État.

Öcalan considère que la véritable liberté ne peut être atteinte que par la démocratie directe, l'autonomie des communautés, l'égalité réelle entre femmes et hommes, le respect de la nature et le dialogue entre les peuples. Il voit dans l'émancipation des femmes la clé de la transformation sociale, et dans l'écologie une condition de la paix durable. Sa vision, radicalement novatrice pour le Moyen-Orient, continue d'inspirer des expériences concrètes, notamment au Rojava.

Pourquoi les Kurdes appellent-ils Abdullah Öcalan "Apo" ?

Le surnom « Apo » est largement utilisé par les Kurdes pour désigner Abdullah Öcalan. En kurde, Apo signifie littéralement « oncle ». Ce terme affectueux reflète à la fois le respect, la proximité et la dimension familiale que beaucoup de Kurdes ressentent envers lui. Il symbolise aussi son rôle de guide et de figure paternelle dans la lutte kurde. C'est donc bien plus qu'un simple diminutif : c'est un titre chargé d'affection, de loyauté et de reconnaissance.

1. Le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan)

- Fondation : 1978, par Abdullah Öcalan et un groupe de militants marxistes-léninistes.

- Objectif initial : Création d'un État kurde indépendant en Turquie.

- Évolution : Depuis les années 2000, revendique l'autonomie, la reconnaissance culturelle et les droits des Kurdes.

- Conflit armé : Depuis 1984, lutte armée contre l'État turc (plus de 40 000 morts).

- Perception : Considéré comme organisation terroriste par la Turquie, l'UE, les États-Unis, mais aussi vu comme un mouvement de résistance par de nombreux Kurdes.

- Figures clés : Abdullah Öcalan (emprisonné depuis 1999).

« Notre lutte est celle de la liberté, de la justice et de la dignité. » — Abdullah Öcalan

Le PKK a inspiré d'autres mouvements kurdes dans la région et a joué un rôle central dans la question kurde en Turquie.

2. Les YPG (Unités de protection du peuple)

- Fondation : 2011, en Syrie, dans le contexte de la guerre civile.

- Objectif : Défendre les populations kurdes de Syrie, lutter contre Daech et administrer le Rojava (Kurdistan syrien).

- Organisation : Milice populaire, structure démocratique, mixte (hommes et femmes).

- Rôle : Acteur majeur dans la défaite de l'État islamique (bataille de Kobanê, 2014-2015).

- Alliés : Soutien militaire des États-Unis et de la coalition internationale contre Daech.

Les YPG sont devenus un symbole de la résistance kurde et de l'autonomie du Rojava.

3. Les YPJ (Unités de protection de la femme)

- Fondation : 2013, en Syrie.

- Objectif : Défendre les droits et la sécurité des femmes kurdes, lutter contre Daech.

- Organisation : Brigade féminine des YPG, symbole de l'émancipation des femmes.

- Rôle : Participation active à la libération de Kobanê et d'autres villes.

« La révolution des femmes est la révolution de la société. » — Commandante YPJ

Les YPJ sont devenues un modèle pour les mouvements féministes du Moyen-Orient.

4. Les Peshmergas (Kurdistan irakien)

- Origine : Milices kurdes historiques, actives depuis le début du XXe siècle.

- Rôle : Armée officielle du Gouvernement régional du Kurdistan (Irak).

- Actions : Lutte contre Saddam Hussein, défense contre Daech, maintien de la sécurité dans la région autonome.

- Signification : « Peshmerga » signifie « ceux qui font face à la mort ».

5. Les partis politiques kurdes majeurs

- KDP (Parti démocratique du Kurdistan) : Fondé en 1946 par Mustafa Barzani, principal parti du Kurdistan irakien, orientation nationaliste.

- PUK (Union patriotique du Kurdistan) : Fondé en 1975 par Jalal Talabani, rival du KDP, orientation plus socialiste.

- Autres : PJAK (Iran), PYD (Syrie), HDP (Turquie, pro-kurde).